Советы психолога

Профилактика подростковых кризисов

1. Подросток хочет, чтобы к нему относились как к взрослому. Но, уважаемые родители, не забывайте, что это всё равно ребенок, у которого, несмотря ни на что нет такой степени внутренней ответственности, как у взрослого. Помните, что внутри у вашего подростка столько эмоций, что они раздирают его на части (первая влюблённость, ожидание от самого себя сверхъестественного, изменения в теле, «размытие» интересов).

- Выстраивайте отношения на основе уважения: уважайте личные границы подростка, спрашивайте его мнение, давайте ему выбор: входя в комнату – постучите, спросите можно ли посмотреть портфель и т.д. Если ребёнок ничего не хочет – ничего страшного, главное – покажите, что вы относитесь к нему как к взрослому.

- Разделите интересы подростка. Если он интересуется каким-либо видом спорта, или косметикой, или машинами – покажите, что вам тоже это интересно. Если ребёнок не получит качественное общение от вас, то он начнёт это искать в другой среде.

- Будьте авторитетом: держите обещания, контролируйте свои эмоции, не требуйте много, проявляйте уважение.

- Как известно, необходимость в любви, в принадлежности, то есть в нужности другим – это фундамент потребностей как подростка, так и каждого из нас. Это удовлетворяется, когда вы сообщаете ребёнку, что он вам нужен, важен, дорог, или что он просто хороший. Такой посыл может содержаться в приветливом взгляде, ласковых прикосновениях, прямых выражениях: «Как хорошо, что ты у нас есть», «Я рада видеть тебя», «Я люблю, когда ты дома», «Как хорошо, что мы вместе». И, конечно, самое важное – объятия.

Ребенок находится всё время в диалоге (почему у меня волосы грязнее, чем у кати, почему у меня глаза уже, а у Вали шире), давайте дольше поспать (нет, он не ленивый, у него нет внутренних сил)

Вопросы для размышления родителям:

Как понять, что ребенок подвергается сексуальному насилию

Сексуальное насилие над детьми – это любой контакт или взаимодействие между ребенком и человеком, старше его по возрасту, в котором ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции.

Перечислим преступные действия:

1. Вступление взрослого или несовершеннолетнего (часто старшего по возрасту) в половой контакт с ребенком вне зависимости от его формы и факта согласия/несогласия ребенка на такой контакт;

2. разнообразные прикосновения к гениталиям вашего ребенка с целью удовлетворения персонального сексуального желания;

3. принуждение ребенка к прикосновениям к чужим (взрослого или другого ребенка) интимным местам;

4. демонстрация взрослым своих гениталий ребенку, а также принуждение ребенка взрослым к наблюдению за различными сексуальными манипуляциями со своими половыми органами, половым актом;

5. демонстрация ребенку порнографических изображений;

6. фото и видеосъемка ребенка в обнаженном виде.

Мы привыкли считать, что сексуальное насилие может случиться с ребенком только на улице и со стороны незнакомых "дядь" или "теть". Поэтому мы всячески стараемся оградить ребенка от чужих и постоянно просим не разговаривать с незнакомыми. Но, согласно проведенным исследованиям, чаще всего дети подвергаются насилию со стороны родственников или людей из близкого круга. Поэтому многие родители годами не подозревают о случившемся.

Чтобы вовремя помочь ребенку, нужно внимательно следить за его поведением и знать признаки, из-за которых родителям следует насторожиться:

- ребенок демонстрирует сексуализированное поведение, имитирует половой акт с игрушками или другими детьми;

- у ребенка внезапно появляются ночные кошмары, страхи;

- ребенок отказывается общаться с кем-то из взрослых или детей, с кем ранее общался нормально;

- у ребенка появляются синяки и ссадины, особенно в интимных областях, появление которых он не может объяснить;

- он приходит в грязной одежде, словно валялся на земле;

- у ребенка появляются новые вещи, деньги, игрушки;

- у ребенка появляются новые друзья, с которыми он вас не знакомит;

- у ребенка появляется взрослый друг;

- ребенок скрывает от вас свою активность в Сети;

- у ребенка "из ниоткуда" появляются новые взрослые слова;

- его настроение нестабильно, наблюдается страх перед определенными местами или людьми, вспышки гнева, плаксивости, замкнутость;

- в развитии наступает откат, начиная с успеваемости в школе и заканчивая мокрой постелью или штанишками.

Если по признакам и из слов ребенка становится понятно, что он (возможно) подвергся насилию, нужно незамедлительно обратиться к специалистам, чтобы выяснить, насколько верны их подозрения.

Работа со специалистами особенно важна для детей, уже подвергавшихся сексуальному насилию, так как они больше рискуют вновь стать жертвами насилия, чем другие.

Если вы или ваш ребенок подвергаетесь той или иной форме насилия, вы должны понимать: даже однократный акт насилия травматичен, агрессор не остановится сам по себе, насилие циклично.

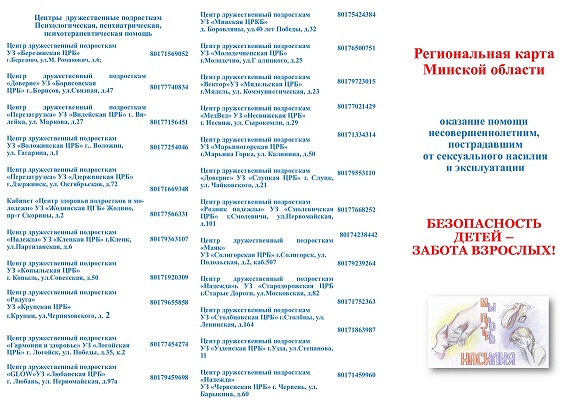

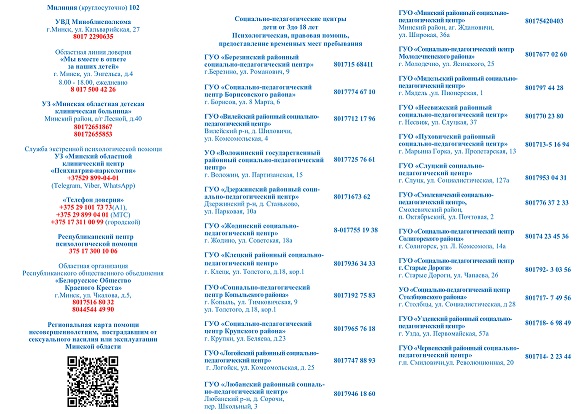

Помощь можно получить, обратившись по телефону:

7-00-13, +375333228968 -консультационно-информационная и экстренная психологическая помощь. 8017-16-3-20-22 - телефон заместителя главного врача по детству и родовспоможению УЗ «Дзержинская ЦРБ».

Кроме того, хорошо воспользоваться услугами Телефона доверия - 8017-263-03-03.

Сообщить о случившемся в круглосуточную дежурную службу Дзержинского РОВД 102, 801716-52496.

Советы родителям по профилактике алкоголизма, наркомании и курения

Советы родителям по профилактике алкоголизма, наркомании и курения.

В последнее время отмечается рост заболеваемости алкоголизмом среди подростков, возраст больных алкоголизмом с каждым годом уменьшается.

Причины подросткового алкоголизма

Одна из основных причин подросткового алкоголизма - взаимоотношения в семье. Подросток может начать употреблять алкоголь, если в семье негативные межличностные отношения, насилие, непонимание, чрезмерная опека со стороны родителей. Часто подростки пробуют алкоголь в семьях, где принято со спиртным отмечать «семейные праздники», «приход гостей» расслабляться по выходным.

Для подростков очень важными являются отношения с друзьями. Поэтому они могут употреблять алкоголь:

• чтобы не отставать от своих выпивающих друзей, быть более коммуникабельным, много говорить, не бояться сторонней оценки своих суждений;

• чтобы чувствовать себя сексуально привлекательным, нравиться противоположному полу;

• быть смелее и увереннее в себе;

• чтобы отвлечься от сложной действительности.

Последствия употребления алкоголя подростками

Регулярное употребления алкоголя подростками гораздо серьезнее и опаснее, чем алкоголизм в зрелом возрасте. Потому что в этот время происходит рост и развитие всех жизненно важных систем органов и функций человека. Алкоголь затрагивает все системы органов человека:

• происходят сбои в работе желудочно-кишечного тракта;

• повреждается печень, развивается гепатит, цирроз печени;

• нарушается работа поджелудочной железы;

• деятельность сердечно-сосудистой системы;

• развиваются воспалительные заболевания почек.

• появляются различные воспалительные заболевания в легких, бронхах, гортани, носоглотке;

• снижается иммунная защита организма.

У подростка появляются эмоциональные нарушения: огрубение, взрывчатость, беспечность, внушаемость. Отсутствует контроль за своим поведением. Естественным считается прием алкогольных напитков в выходные дни, во время отдыха с друзьями. Выпивка принимает регулярный характер. В результате этого, употребление спиртного незаметно становится практически главным смыслом жизни.

Советы родителям:

Как распознать, что подросток начал употреблять алкоголь?

Необходимо обратить внимание на резкое изменение в поведении ребенка.

• Если появились такие черты как грубость, агрессия, раздражительность.

• Ребенок стал замкнутым, скрытным.

• В доме пропадают деньги, вещи.

• У ребенка резко снизилась успеваемость.

• Приходит поздно домой с запахом алкоголя.

Что делать если подросток пришел домой пьяный?

С подростком необходимо поговорить. Но разговор лучше отложить до утра, в состоянии алкогольного опьянения подросток не станет слушать никакие доводы.

В разговоре с подростком необходимо выяснить причины, по которым он решил попробовать алкоголь и найти способ достигнуть тех же целей, но без спиртного. Научить подростка отстаивать свое мнение, говорить «Нет». Это поможет подростку завоевать авторитет среди сверстников, без выпивки.

Если ребенок всерьез интересуется спиртным, необходимо обратиться за помощью к врачу или психологу, специалисты дадут соответствующие рекомендации и при необходимости проведут анонимное лечение алкоголизма.

Подростки из благополучных семей и алкоголизм

Многие люди думают, что детский алкоголизм распространен только в неблагополучных семьях, где родители часто сами страдают от алкогольной зависимости. Часто алкоголиками становятся дети из благополучных семей, где родители не страдают алкоголизмом и в материальном плане полностью обеспечивают своих детей.

В таких семьях родители часто заняты, и не всегда следят за развитием своего ребенка.

Часто родители не знают, с кем общается их ребенок, чем он занимается в свободное время, как, где и с кем он проводит свое время. Родители часто считают, что главное в воспитании ребенка, это обеспечить его здоровым питание, хорошей одеждой и карманными деньгами.

Когда подросток начинает вести себя странно, часто вызывающе и дерзко, они оправдывают его поведение переходным возрастом или еще чем-нибудь, и решают все трудности и споры подарками и карманными деньгами, даже не подозревая, что эти деньги продолжают спонсировать детский алкоголизм.

Как уберечь детей и подростков от алкоголизма и наркомании:

1.Разговаривать друг с другом. У каждого человека есть потребность говорить с окружающими, слушать их. Это необходимо и детям. Если нет общения, нарастает непонимание, вы отдаляетесь друг от друга. У ваших детей остается только возможность найти отклик у кого-то другого, кто способен повлиять на них.

2.Выслушивать, Ребенку это необходимо. Способность слушать - ключ к нормальному общению. Важно понять чувства, взгляды ребенка без споров и конфликтов.

3.Рассказать о себе, Не бойтесь говорить о своем детстве, об ошибках, которые совершили сами. Поделитесь своими неудачами, проблемами. Ребенок увидит в вас не только родителя, но и друга. Разделенная беда то, как говорят, победа!

4.Поставить себя на его место. Пусть ребенок почувствует, что вы его понимаете.

5.Быть рядом. Важно, чтобы ребенок понимал, что дверь к вам всегда открыта.

6.Быть твердым и последовательным. Это ваши правила в семье.

7.Стараться все делать вместе.

8.Дружить с друзьями своих детей.

9.Помнить, что каждый ребенок особенный.

10.Показывать пример. Очень трудное правило. То, что именно Вы употребляете алкоголь или наркотики - пример для вашего ребенка.

Чтобы уберечь детей от курения,

необходимо предпринять следующие шаги:

- Очень важно убедить подростка относиться к курению как к ужасной болезни. Существует заблуждение о том, что люди сами делают выбор — курить или не курить. Курильщики решают стать курильщиками не в большей степени, чем алкоголики — стать алкоголиками, а наркоманы, колющиеся героином, — стать наркоманами. Подросток должен знать, что никотин — бесцветное, маслянистое вещество, содержащееся в табаке и вызывающее у курильщика зависимость. Этот наркотик вызывает самое быстрое привыкание из всех известных человечеству веществ: чтобы пристраститься к нему, может потребоваться лишь одна сигарета. Каждая затяжка сигаретой поставляет через легкие в мозг небольшую дозу никотина, действующую намного быстрее, чем, например, доза героина, которую наркоман вводит в вену. Если, куря сигарету, человек делает двадцать затяжек — он получаете двадцать доз наркотика посредством всего одной сигареты. Как только сигарета выкурена, начинается быстрое выведение никотина из организма, и человек начинает испытывать муки отвыкания.

- Необходимо взглянуть на проблему курения, в общем, и задать подростку следующие вопросы: Что ему дает курение? Действительно ли он получает от него удовольствие? Неужели он на самом деле хочет платить немалые деньги только за то, чтобы задыхаться? Хочет ли он быть зависимым от никотина.

- Взрослому нужно рассказать подросткам о преимуществах некурящих людей по сравнению с курящими: На пальцах и зубах нет желтого табачного налета. От такого человека не тянет табачным дымом, он более привлекателен. Он не тратит деньги на подрыв своего здоровья. Только некурящий способен по достоинству оценить вкусовые качества пищи. Некурящий имеет больше свободного времени, сил, чувствует себя увереннее. Ему не приходится бороться с привычкой, мучаясь сознанием вины. Судьба - в его руках.

- Очень важно, родителям помнить, что большая вероятность начать курить у детей курящих родителей. Родители воспитывают своих детей не только словами, но и собственным примером.

Памятка для родителей по вопросам половой неприкосновенности детей

Памятка для родителей

по вопросам половой неприкосновенности детей

Уважаемые родители!

Эта памятка предназначена для Вас, т.к. Вы - самый близкий для ребенка человек, который может помочь предотвратить насилие и посягательства на половую неприкосновенность детей и подростков. Избежать насилия можно, но для этого помогите ребенку усвоить «Правило пяти нельзя».

«Правило пяти «нельзя».

- Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице и впускать их в дом.

- Нельзя заходить с ними вместе в подъезд и лифт.

- Нельзя садиться в чужую машину.

- Нельзя принимать от незнакомых людей подарки и соглашаться на их предложение пойти к ним домой или еще куда-либо.

- Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с наступлением темноты.

Научите ребенка всегда отвечать «Нет!»

- Если ему предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это соседи.

- Если за ним в школу или детский сад пришел посторонний, а родители не предупреждали его об этом заранее.

- Если в отсутствие родителей пришел незнакомый (малознакомый) человек и просит впустить его в квартиру.

- Если незнакомец угощает чем-нибудь с целью познакомиться и провести с тобой время.

Как понять, что ребенок или подросток подвергался сексуальному насилию?

- Вялость, апатия, пренебрежение к своему внешнему виду;

- Постоянное чувство одиночества, бесполезности, грусти, общее снижение настроения;

- Уход от контактов, изоляция от друзей и близких или поиск контакта с целью найти сочувствие и понимание;

- Нарушение умственных процессов (мышления, восприятия, памяти, внимания), снижение качества выполняемой учебной работы;

- Отсутствие целей и планов на будущее;

- Чувство мотивированной или немотивированной тревожности, страха, отчаяния;

- Пессимистическая оценка своих достижений;

- Неуверенность в себе, снижение самооценки.

- Проблемы со сном, кошмары, страх перед засыпанием. - Головные боли, боли в желудке, соматические симптомы. - Повышенная агрессивность и (или) высокая активность (гиперактивность). - Постоянная тревога по поводу возможной опасности или беспокойство по поводу безопасности любимых людей. - Признаки, связанные со здоровьем: повреждения генитальной, анальной областей, в том числе нарушение целостности девственной плевы; следы

спермы на одежде, коже, в области половых органов, бедер; наличие заболевания, передающегося половым путем, недержание кала ("пачкание одежды"), энурез, беременность. - Нежелание общения и неучастие в играх и любимых занятиях. Перечисленные проблемы могут появиться в школе, дома либо в любой знакомой обстановке, когда ребенок или подросток видит или слышит о насилии.

Поддержите ребенка или подростка в трудной ситуации.

—Исцеление начинается с общения. Заботливый взрослый —самый лучший фактор, который поможет ребенку чувствовать себя в безопасности.

—Разрешите ребенку рассказывать. Это помогает сказать о жестокости в их жизни взрослому, которому дети доверяют.

—Дайте простое и ясное объяснение страшным происшествиям. Малыши чувствуют иначе, чем взрослые. Они не понимают истинных причин жестокости и часто обвиняют себя.

—Формируйте самооценку детей. Дети, живущие в атмосфере насилия, нуждаются в ежедневном напоминании, что они любимы, умны и важны.

—Обучайте альтернативе жестокости. Помогите детям решать проблемы и не играть в жестокие игры.

—Решайте все проблемы без жестокости, проявляя уважение к детям.

Педофилия в последнее время стала серьезной проблемой. Поэтому надо принять все меры, чтобы защитить хотя бы собственных детей. Как уберечь ребенка от беды? От педофила может пострадать как девочка, так и мальчик. Пол ребенка для него не имеет большого значения.

Жертвой может стать любой ребенок, однако, есть дети, которые попадают в руки насильника чаще, чем другие.

1. Как ни странно, это послушные дети. У них, как правило, строгие родители, внушающие, что «старшие всегда правы», «ты еще мал, чтоб иметь свое мнение», «главное для тебя - слушаться взрослых». Таким детям педофил предлагает пойти с ним, они не могут ему отказать.

2. Доверчивые дети. Педофил может предложить вместе поискать убежавшего котенка, поиграть у него дома в новую компьютерную игру.

3. Замкнутые, заброшенные, одинокие ребята. Это не обязательно дети бомжей и пьяниц, просто их родители заняты зарабатыванием денег, и между ними нет теплых, откровенных отношений. За взрослым человеком, оказавшим такому ребенку внимание, он может пойти куда угодно.

4. Дети, стремящиеся казаться взрослыми. Девочка, которая красит губы, носит сережки, рано становится на каблуки; мальчик с дорогими часами или престижным мобильным телефоном скорее привлечет внимание педофила. Преступник воспринимает это как послание: хочу испытывать то же, что и взрослые.

5. Подростки, родители которых пуритански настроены. Вместо того, чтобы помочь ребенку справиться с пробудившейся сексуальностью, они осуждают и наказывают его. «Дядя», который поможет сбросить напряжение, становится «лучшим другом».

6. Дети, испытывающие интерес к «блатной» романтике. Бесконечные сериалы про бандитов наводят ребенка на мысль, что настоящие мужчины - это те, которые сидят в тюрьме. Такие ребята могут сами искать себе'' друзей из уголовного мира.

Педофилия – страшное явление, но еще хуже, когда детей насилуют близкие родственники. Тогда жизнь превращается в настоящий кошмар. Подобные «семейные» преступления, как правило, растянуты во времени и раскрываются лишь тогда, когда дети решаются на крайние меры: пытаются покончить с собой, убегают из дома. Дети обычно скрывают эти страшные факты потому, что подсознательно считают себя виновными в происходящем. Совратитель уверяет, что тебя перестанут любить, если узнают о случившемся.

Часто дети не могут самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации. Что же делать в случаях, когда насилие происходит в семье? Прежде всего, надо помнить, что у ребенка есть права, которые защищаются законом! Любой ребенок может обратиться в милицию, Следственный комитет, прокуратуру, к Уполномоченному по правам ребенка. Это важно помнить родителям! Уважайте своего ребенка, не делайте сами и не позволяйте другим заставлять ребенка делать что-то против своей воли. Если Ваш ребенок говорит о нездоровом интересе к нему Вашего мужа (сожителя), прислушайтесь к его словам, поговорите с мужем (сожителем), не оставляйте ребенка один на один с ним. Если же отношения зашли слишком далеко, расстаньтесь с этим человеком, ведь нет ничего дороже счастья собственного ребенка.

Если Вы заметили странность в поведении ребенка, поговорите с ним о том, что его беспокоит.

В разговоре с мальчиком лучше участвовать отцу, без присутствия матери.

Что вы можете сделать, чтоб обезопасить своих детей.

- Не оставляйте на улице маленького ребенка без присмотра. Если ваши дети школьного возраста, пусть они всегда сообщают, где и с кем проводят время.

- Запретите ребенку гулять в опасных местах, дружить с ребятами, склонными к бродяжничеству, пропуску уроков.

- Объясните ребенку правила поведения, когда он остается один на улице либо дома;

- Расскажите ребёнку, сто если у него появилось хотя бы малейшее сомнение в человеке, который находится рядом, или его что-то насторожило, то лучше отойти от него, либо остановиться и пропустить этого человека вперед;

- Необходимо знать, какие передачи ребенок смотрит по телевизору, на какие сайты в Интернете чаще всего заходит, для того чтобы исключить просмотр фильмов сексуальными сценами и сценами насилия, исключить возможность общения Вашего ребенка с педофилом через Интернет. Обязательно контролировать время, которое ребенок проводит в Интернете, будьте в курсе, с кем Ваш ребенок контактирует в сети.

- Будьте внимательны к мужчинам, бесцельно прогуливающимся около подъезда, по школьному двору, возле забора детского сада. Сообщите об этом в полицию. Иногда достаточно участковому проверить документы, как потенциальный преступник исчезает из района. Злоумышленник может находиться за рулем автомобиля, он паркует машину около школы и наблюдает за детьми. Если вы заметили подозрительную машину, запишите номер, запомните ее цвет, марку, зафиксируйте в памяти внешность водителя или пассажира. Сообщите об этом директору школы.

- Предложите ребенку возвращаться с уроков, из кружков и секций в компании одноклассников, если нет возможности встречать его лично. - Поддерживайте контакт с воспитателем детского сада, учителем, психологом в детских учреждениях с целью предотвращения совершения насильственных преступлений в отношении Вашего ребенка.

- Постройте с ребенком теплые, доверительные отношения. Часто в беду попадают именно те дети, которым дома не хватает любви, ласки и понимания.

Подростки и родители: взаимоотношения поколений

Подростковый возраст таит в себе много неожиданностей, к которым родители не всегда готовы. «Где делся мой добрый сын?», «Куда пропали времена, когда дочка меня обнимала?» - думают мамы и папы.

Давайте сначала поясним, что подростковый возраст длится с 10-11 до 15-16 лет. Это возраст противоречий. С одной стороны, дети хотят чувствовать себя особенными, не такими как все, а с другой стороны у них есть страх («Я толще, чем Саша», «У меня волосы редкие» и т.п.). Это тот возраст, когда родители должны быть более внимательны к своим детям. Что же важно понимать:

- Подросток хочет, чтобы к нему относились как к взрослому. Но, уважаемые родители, не забывайте, что это всё равно ребенок, у которого, несмотря ни на что нет такой степени внутренней ответственности, как у взрослого. Помните, что внутри у вашего подростка столько эмоций, что они раздирают его на части (первая влюблённость, ожидание от самого себя сверхъестественного, изменения в теле, «размытие» интересов).

- Выстраивайте отношения на основе уважения: уважайте личные границы подростка, спрашивайте его мнение, давайте ему выбор: входя в комнату – постучите, спросите можно ли посмотреть портфель и т.д. Если ребёнок ничего не хочет – ничего страшного, главное – покажите, что вы относитесь к нему как к взрослому.

- Разделите интересы подростка. Если он интересуется каким-либо видом спорта, или косметикой, или машинами – покажите, что вам тоже это интересно. Если ребёнок не получит качественное общение от вас, то он начнёт это искать в другой среде.

- Будьте авторитетом: держите обещания, контролируйте свои эмоции, не требуйте много, проявляйте уважение.

- Как известно, необходимость в любви, в принадлежности, то есть в нужности другим – это фундамент потребностей как подростка, так и каждого из нас. Это удовлетворяется, когда вы сообщаете ребёнку, что он вам нужен, важен, дорог, или что он просто хороший. Такой посыл может содержаться в приветливом взгляде, ласковых прикосновениях, прямых выражениях: «Как хорошо, что ты у нас есть», «Я рада видеть тебя», «Я люблю, когда ты дома», «Как хорошо, что мы вместе». И, конечно, самое важное – объятия.

Дорогие родители, я уверена, что у вас всё получится, будьте сильными, а главное - никогда не отчаивайтесь, и помните - Ваш ребенок нуждается в любви тогда, когда он меньше всего её заслуживает.

Общение. Как слушать ребёнка и говорить об эмоциях?

Всякий слышит лишь то, что понимает.

Дорогие родители, наверняка, каждый из нас замечал трудности в жизни ребёнка. А знаете ли Вы, что они кроются и спрятаны порой в чувствах. Иногда невозможно помочь физическими действиями, и единственное, что мы можем сделать… послушать. Наверняка, вы встречали такое понятие, как «активное слушание». Так, вот, именно с детьми нужно чаще применять данный способ общения.

Например, ваш ребенок зол, раздражен, устал, испытывает чувство стыда, или просто расстроен – сообщите, что вы понимаете его внутреннее состояние и назовите его («Доченька, я понимаю, что ты сейчас рассержена» и т.п.)

Активно слушать – значит повторить сказанные слова ребенка и сообщить чувство («Мама, я с этим дурацким Артёмом не буду больше играть», - говорит сын. «Ты, наверняка, рассержен на него» или «Ты обижен сейчас», - отвечает родитель). Не оставляйте ребёнка наедине с переживаниями, не обесценивайте внутренние чувства. Порой нам, взрослым, сложно переживать внутренние эмоции, а ребёнку, с его «штормом» чувств, вдвойне. Применяя активное слушание, вы показываете ребенку, что понимаете ситуацию изнутри, что готовы узнать подробности произошедшего.

Однако следует учесть, не всегда с первого раза у вас получится активно выслушать. Но учась самому, вы научите и ребёнка решать конфликты методом слушания.

Имеются некоторые правила:

- Важно говорить лицом к лицу. Если Ваш ребенок маленький, то присядьте, или возьмите его на руки.

- Отложите все дела, чтобы ребенок понял, что вы готовы говорить с ним.

- Старайтесь не расспрашивать о ситуации, а как сообщалось выше, говорить утвердительно («Ты сейчас обижена»).

- Не говорите слишком много, старайтесь подождать. Ведь ребенок может собирать мысли, чтобы сообщить еще что-то о произошедшем.

- Не старайтесь сразу давать советы, а лучше уточните о чувствах ребёнка.

Перейдем еще к одному способу слушания – пассивному. Оно может применяться, когда ребенок без остановки что-то рассказывает, тогда вам можно применять фразы: «Ага», «Да», «Ммм, интересно», «Ну надо же!» или же реагировать мимикой.

Однако и взрослого могут переполнять эмоции в тот момент, когда нужно выслушать. Не удерживайте всё внутри, ведь этим способом вы не сделаете хорошо ни себе, ни своему чаду: внешний вид скажет сам за себя (поза, жесты, выражение лица). В данном случае сообщите ребенку, какие отрицательные чувства переживаете вы сейчас («Сынок, я сейчас раздражена из-за проблем на работе, ты не против если мы поговорим позже или всё-таки обсудим сейчас?»).

Постарайтесь с ребенком оговорить какие существуют эмоции и как их соотнести с ситуациями («Я так рад» - применяет при получении хорошей отметки или, когда родители купили желаемое; «Я злюсь» - применяет, когда проиграл в футбол, «Я волнуюсь» - применяет, когда не готов к уроку и т.п.).

Упражнения по выражению эмоций.

- Нарисовать эмоцию, которая внутри и можно порвать её, или сжечь, или отпустить в реку.

- Попрыгать, поприседать, побегать, т.е. применить физические упражнения.

- Написать сказку об эмоции, будто она какой-либо из героев.

- Рассказать, зачем нужна эта эмоция в жизни (например, через чувство радости мы может почувствовать ценность, важность человека или чего-то другого).

- Спросите себя «Что это?», задавайте этот вопрос, пока не найдётся ответ.

- Научите тело реагировать на какие-либо эмоции (например, когда злитесь, напрягать сильно живот).

Однако помните, что, несмотря ни на что правила должны быть в жизни каждого несовершеннолетнего, особенно это касается случаев, когда родители избегают конфликтов с детьми, не могут вынести слёз или просто не хотят огорчать ребенка.

Не оставляете своё чадо наедине со своими эмоциями, выслушайте, окажите поддержку. Поверьте, со временем вы будете удивлены результатом и тем, какой вам удалось установить контакт. Ведь пары минут хватит, чтобы дать понять ребенку, что его эмоции не обесценены. Вы заметите, что меняетесь и сами: найдёте в себе больше терпения и меньше раздражения.

Буллинг

Буллинг

Буллинг – школьное насилие, издевательства и унижения в отношении ученика со стороны других учащихся или учителей

Школьный буллинг можно разделить на две основные формы:

Физический школьный буллинг - умышленные толчки, удары, пинки, побои нанесение иных телесных повреждений и др.;

-сексуальный буллинг является подвидом физического (действия сексуального характера).

Психологический школьный буллинг - насилие, связанное с действием на психику, наносящее психологическую травму путём словесных оскорблений или угроз, преследование, запугивание, которыми умышленно причиняется эмоциональная неуверенность. К этой форме можно отнести:

-вербальный буллинг, где орудием служит голос (обидное имя, с которым постоянно обращаются к жертве, обзывания, дразнение, распространение обидных слухов и т.д.);

-обидные жесты или действия (например, плевки в жертву либо в её направлении);

-запугивание (использование агрессивного языка тела и интонаций голоса для того, чтобы заставить жертву совершать или не совершать что-либо);

-изоляция (жертва умышленно изолируется, выгоняется или игнорируется частью учеников или всем классом);

-вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение что-либо украсть);

-повреждение и иные действия с имуществом (воровство, грабёж, прятанье личных вещей жертвы);

Кибербуллинг – жертва получает оскорбления на свой электронный адрес, унижения с помощью мобильных телефонов или через другие электронные устройства (пересылка неоднозначных изображений и фотографий, обзывание, распространение слухов и др.).

Следующие симптомы могут свидетельствовать о том, что ребенку плохо в классе, его отвергают

Ребенок:

- неохотно идет в школу и очень рад любой возможности не ходить туда;

- возвращается из школы подавленным;

- часто плачет без очевидной причины;

- никогда не упоминает никого из одноклассников;

- очень мало говорит о своей школьной жизни;

- не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать уроки, или вообще отказывается звонить кому-либо;

- ни с того ни с сего (как кажется) отказывается идти в школу;

- одинок: его никто не приглашает в гости, на дни рождения, и он никого не хочет позвать к себе.

Как помочь ребёнку, ставшему жертвой школьного буллинга

Прежде всего, понять истинную причину происшедшего с ним;

убедиться, что ваш ребёнок действительно стал жертвой школьного буллинга;

сообщить об этом учителю и школьному психологу;

сообща найти пути выхода из сложившийся ситуации;

если ребёнок был сильно напуган и потрясён случившимся, не отправлять его на следующий день в школу;

при сильно пережитом стрессе попытаться перевести ребёнка в другой класс или даже в другую школу;

в случае развития посттравматического стрессового синдрома немедленно обратиться к специалистам;

ни в коем случае не игнорировать случившееся с ребёнком и не пускать всё на самотёк;

успокоить и поддержать ребенка словами: «Хорошо, что ты мне сказал. Ты правильно сделал»; «Я тебе верю»; «Ты в этом не виноват»; «Ты не один попал в такую ситуацию, это случается и с другими детьми; «Мне жаль, что с тобой это случилось».

Как повысить у ребёнка уверенность в себе?!

- Чтобы обрести уверенность, каждый уже может сам сесть с ручкой и написать: «Я люблю себя за…» – и перечислить, за что я себя люблю. И если там будет хотя бы 5 пунктов, то это уже признак успешности человека, а если меньше, то это повод помочь ребенку найти в себе достоинства.

- Очень эффективно для развития уверенности в себе выполнять следующие упражнения: продолжить предложения «Я хороший, потому что.», «Я горжусь собой, потому что…». Горжусь в хорошем смысле, то есть тем, что я умею делать по-настоящему лучше других. Например, «Я дальше всех прыгаю, я лучше всех вышиваю».

- Когда ребенок пишет вот такое сочинение о самом себе, родитель должен быть рядом, что помочь ему ответить на его вопросы. Неуверенность в себе – эта распространенная особенность детской психики. Ребёнку нужна помощь взрослых, чтобы её преодолеть. Ребёнок зависим от мнения других в большей степени, чем от своего собственного. Спокойные, уверенные в себе родители, не ждущие от ребёнка моментальных сверхдостижений, с пониманием относящиеся к его успехам и неудачам, - вот залог развития у ребёнка уверенности в своих силах и адекватной самооценки.

Памятка для родителей пятиклассников

- Помните, что от Вашего эмоционального отношения к школе, к процессу учению во многом зависит эмоциональное благополучие Вашего ребенка в школе, его желание учиться, дружить с одноклассниками, принимать своих учителей.

- Не связывайте свою любовь к ребёнку с успешностью в учебной деятельности. Ваши ожидания от его успехов в школе должны соответствовать его интеллектуальным и физиологическим возможностям.

- Наблюдайте за ребенком, за эмоциональным состоянием, сном, соматическим состоянием.

- Интересуйтесь школьной жизнью ребенка и смещайте фокус своего внимания с учёбы на отношения ребенка с другими детьми, на подготовку и проведение школьных праздников, экскурсий.

- В случае изменения эмоционального фона ребенка, появления тревожности, замкнутости и т.п. обращайтесь к школьному психологу. Ваши наблюдения в семье помогут психологу более адресно составить направления коррекционной работы с ребенком.

- Регулярно беседуйте с учителями вашего ребёнка о его успеваемости, поведении и взаимоотношениях с другими детьми.

- Исходя из особенностей деятельности ребенка, вместе с ним составьте распорядок дня. Планируйте время на свободное общение со сверстниками, контролируйте пребывание ребенка в социальных сетях.

- Помогайте первое время ребенку с выполнением домашних заданий, но не делайте их сами.

- Посещайте школьные мероприятия. Это важно для ребенка.

- Обратите внимание на занятия спортом или прогулки, правильное питание, витаминизацию.

- Внушайте ребенку, что он смелый, трудолюбивый, умный, находчивый, ловкий, аккуратный, думающий, любимый, нужный, незаменимый…

Очень важно похвалить и обнять ребенка с самого утра.

Это аванс на весь долгий и трудный день!

.jpg)

Мы в социальных сетях